印刷

ページID:982

更新日:2025年2月14日

ここから本文です。

水道の水はどこから来るの?(「静岡市の水道のしくみ」キッズページ)

皆さんは、今日お水を使いましたか?

いつも皆さんが飲んだり使ったりした、蛇口から出る水のことを、「水道水(すいどうすい)」といいます。ここでは、「静岡市の水道水」がどのようにしてみなさんの蛇口まで届いているのかを紹介します。

水道水は、(1)水をとる(取水)、(2)とった水をきれいにする(浄水)、(3)きれいにした水を水道水として配る(配水)という流れで皆さんのところに届きます。また、皆さんに水道水を届けるために、たくさんの人が関わっています。

※クリックすると別窓でファイルが開きます

(PDF:471KB)

(PDF:471KB)

では、それぞれ順番に見ていきましょう!

水をとるには(取水)

「水道水」の始まりは、「水道水」の元となる、お水を取るところから始まります。

皆さん、静岡市の、「水道水」の元になる水は、どんなお水だと思いますか。

静岡市は、「川の水」と「地下水」の2種類の水を取って、「水道水」の元となる水として使います。

さらに川の水には、表流水(ひょうりゅうすい)と伏流水(ふくりゅうすい)の2種類があります。水をとる場所のことを「取水場(しゅすいじょう)」といいます。

では、どんな風にお水を取っているのでしょうか。

川の水をとる方法

(1)表流水を取る方法

「表流水(ひょうりゅうすい)」とは、川の表面を流れている水のことです。右の写真は、清水区にある「興津川」で、写真中央の施設が水をとる「取水場」です。中央の施設の柵の部分から、「水道水」の元

となる川の表面を流れる水を取り込んでいます。

承元寺取水口(じょうげんじしゅすいこう)の写真

安倍川(あべかわ)の写真

(2)伏流水を取る方法

まず、「伏流水(ふくりゅうすい)」とはどんなお水のことなのでしょうか。右の写真は、「安倍川」です。(1)の「興津川」の写真と比べるとあまり水が流れていないように見えませんか。

でも、実はみなさんの目に見えないところ、川の底の、さらにその下の土の中、5メートルから10メートル位のところに水が流れています。

この水を「伏流水」といいます。

では「伏流水」はどうやってお水を取るのでしょうか。

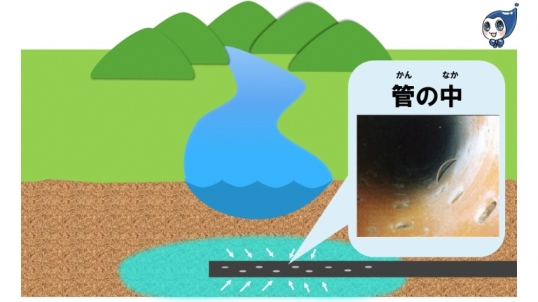

次の図は、安倍川とその伏流水を絵にしたものです。

静岡市では、伏流水を取るために、その水の中にたくさん「穴のあいた管」を埋めています。この管は「多孔管(たこうかん)」といって、その管にあいた穴から、管の中へ水を集めています。

図の中の写真は、実際の管の中の撮影したもので、細長い丸が穴です。

次の写真は、安倍川の伏流水を取水している「牛妻水源地(うしづますいげんち)」です。

原っぱの写真のようにみえますが、その土の下に多孔管が埋まっています。

静岡地区で水道ができた当初から水をとっていて、静岡地区の水道水の約3分の1の水量をまかなっています。写真には写っていませんが、隣には安倍川が流れています。

地下水を取る方法

もう一つの水の取り方は、地面の下50~100メートルにある水、「地下水」を取る方法です。

地下水は、ポンプという機械を使って水を吸い上げます。

水をきれいにするには(浄水)

さて、では「取水場」で取った「水道水」の元となるお水(これを原水(げんすい)といいます)は、次にどこへいくのでしょうか。

「水道水」の元となるお水はのうち、川の水の「表流水」と、「伏流水」は、「浄水場(じょうすいじょう)」という、お水をきれいにする施設へと運ばれていきます。運ぶといっても、車やトラックに乗せて、お水を運ぶわけではありません。

「取水場」から「浄水場」までは、大きな管で繋がれていて、その中をお水が流れていきます。この、水が通る管のことを、「水道管(すいどうかん)」といいます。

ミニ知識:「水道管」の太さはどのくらい?

「水道管」は、皆さんのいる地面の下、主に道路の下に埋まっています。静岡市で最も太い「水道管」は、直径1m10cmもあります。

「水道管」は、皆さんのいる地面の下、主に道路の下に埋まっています。静岡市で最も太い「水道管」は、直径1m10cmもあります。

他にも、大きな道路の下に埋まっている「水道管」で30~50cm、皆さんのお家の前の道路に埋まっている「水道管」で10cm、そして、皆さんのお家の中の「水道管」は2cmほどで、場所や用途によっていろいろな太さの管があります。

水をきれいにする方法

川の水の「表流水」と、「伏流水」は「水道管」を通って「浄水場」にやってきます。

上の写真は、静岡市にある「浄水場」で、「谷津浄水場(やつじょうすいじょう)」といいます。

右の写真で、水槽にお水が入っているのがわかりますか?この水は、興津川で取った表流水が水道管を流れて入ってきたものです。

ここでは、この施設を使って、どうやってお水をきれいにしているのかご紹介します。

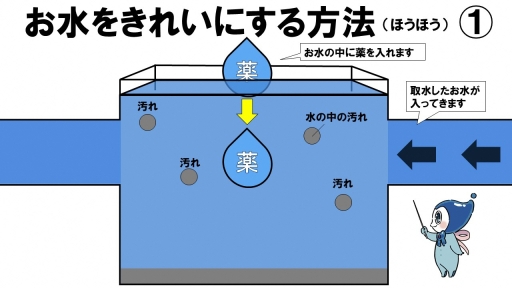

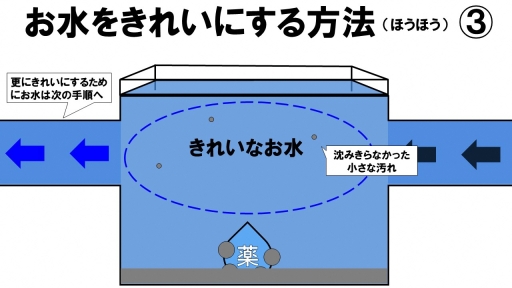

浄水場には、取水した水をきれいにするための水槽があり、そこへ取水した水が入ってきます。取水した水は、まず「沈殿池(ちんでんち)」で水の中にある汚れを薬の力で沈め、さらに「ろ過池(ろかち)」で水を砂の層に通し、ゴミや汚れを取りのぞきます。

まず、取水した水が「沈殿池」に入ってきます。

まず、取水した水が「沈殿池」に入ってきます。

水の中には、目に見えない小さな汚れがあります。

ここに、ある「薬」を入れます。

この「薬」にどんな効果があるのかというと…。

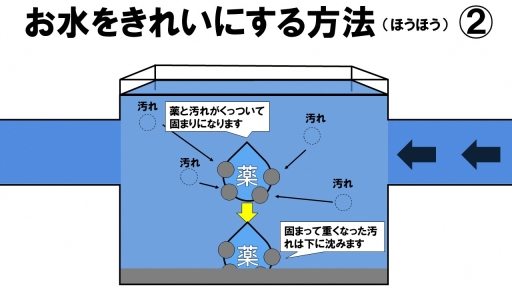

「薬」を水の中に入れると、汚れと汚れがくっついて、かたまりになります。

「薬」を水の中に入れると、汚れと汚れがくっついて、かたまりになります。

水の中にある汚れの一つ一つは、目に見えないくらい、とても小さくて軽いものですが、たくさん固まることで、大きく重くなります。

水の中では、重いものは下に沈みますね。

「薬」の力で、大きく重くなった水の中の汚れは、沈みやすくなります。

「薬」の力で、大きく重くなった水の中の汚れは、沈みやすくなります。

その汚れが下に沈むと、上にはきれいな水が残ります。

さらにきれいにするために、次の手順に移ります。

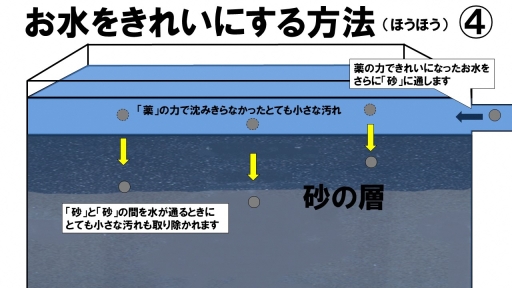

3できれいになった水を、さらに「砂」に通すことで、「薬」の力で沈み切らなかった、とても小さな汚れが、「砂」と「砂」の間を水が通るときに取り除かれ、もっときれいな水になります。

3できれいになった水を、さらに「砂」に通すことで、「薬」の力で沈み切らなかった、とても小さな汚れが、「砂」と「砂」の間を水が通るときに取り除かれ、もっときれいな水になります。

この水をきれいにする方法のことを「ろ過(ろか)」といいます。

そして、ろ過した水を消毒すると、蛇口からでる水、「水道水」ができあがります。

地下水はどうやってきれいになるの?

さて、川の水は「浄水場」に行ってきれいになると紹介しました。

みなさん、水道水の元となるお水があと一つあったのを覚えていますか?

そう、地面の下50~100メートルのところでとったお水、「地下水」です。

「地下水」はというと、実は「浄水場」には行かないのです。

では、「地下水」は、どうやってきれいにして「水道水」にするのでしょうか。

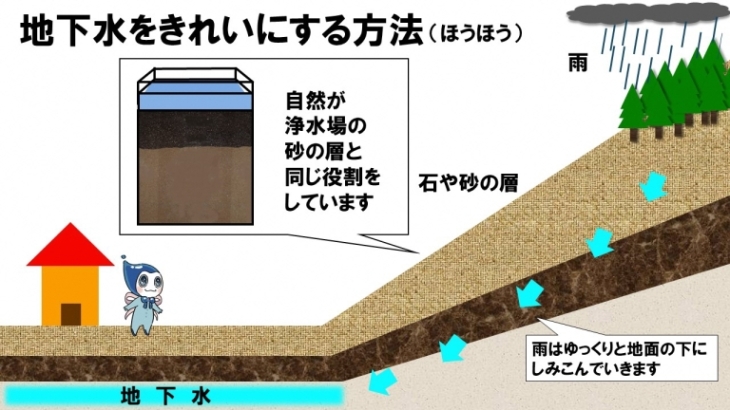

まず、山で雨が降ります。山で降った雨は、山の地面にしみ込みます。

そして、山の地面の中にある、「石」や「砂」の層をゆっくりと通って、地面の下の下へとしみ込んでいきます。

さらにゆっくりゆっくり何年もかかって山を降りてきて、できたお水が、地下にある水、「地下水」です。

この「地下水」は、たくさんの「石」や「砂」の層、「砂」と「砂」の細かい隙間を通ることによって、汚れが取れて、とってもきれいなお水になっています。

実は、自然の砂の層が「浄水場」にあった「砂」の層と同じ役割をしてくれているのです。

「浄水場」できれいにしなくても、もう自然の力できれいな水になっているので、地下100メートルからくみ上げた「地下水」は、消毒をするだけで、「水道水」ができあがります。

みなさんに水道水を届ける(配水)

このようにできあがった「水道水」は、またまた地下に埋めてある「水道管」を通って、いつでも皆さんのところにお水を配れるように、一度、大きなタンクに送られます。

このタンクを、「配水場(はいすいじょう)」といいます。配水場には、いろいろな形があるので紹介します。

テントみたいな「北沼上配水場(きたぬまがみはいすいじょう)」、海の生き物がいっぱいいて水族館みたいな「麻機配水場(あさばたはいすいじょう)」、お城みたいな「大平山配水池(おおひらやまはいすいち)」、とっくりみたいな「和田島浄水場(わだしまじょうすいじょう)」などなど。

なにやらタンクに見えない見た目ですが、これら全て、水道水をいつでも配ることができるように、水道水を貯めておくための「配水場」なのです。

「配水場」まで来た水道水は、このあと「水道管」を通って、皆さんの家や学校に運ばれていきます。

お水をとる取水場から、お水をきれいにする浄水場、そして配水場を経て、やっとみなさんのところに水道水が届きました!

みなさん、水道の水がどこから来るのか、わかりましたか?

取水から配水まで、もっともっと詳しく知りたくなった人は、下のリンクから更に調べてみてね。

少し難しいかもしれないけれど、わからないところは本で調べたり、大人の人に聞いてみよう。

静岡市水道部のお仕事

ここまで、水道水がどのようにしてみなさんのところまで届くのかご紹介してきましたが、水道水がみなさんのところに届くまでには、実はたくさんの人達が関わっています。

静岡市の水道部では、約200人の職員が働いていて、みなさんのところに安全で安心な水道水をいつでも届けるために色々なお仕事をしています。

ここからは、その水道部の仕事をいくつか紹介します。

水道管の維持管理をする

まずは、水道管を維持管理する仕事です。

水道管は、水道水を届けるためにとても大事なものです。そのため水道管にはいつでも健康でいてもらわなくてはなりません。でも古くなるにつれて壊れやすくなり、水が漏れてしまうことがあります。

もし、水道管が壊れると、みなさんのところに水道水が届かなくなってしまいます。そうならないように、計画的に古い管を新しい管に交換して、いつでも水道水を届けることができるようにしておきます。

静岡市には、水道水を届けるための水道管が静岡市内の町中に埋まっています。ちなみに、その静岡市の水道管を全部つなげると、約2,700キロの長さになります。

日本の上から下までつながっちゃうくらいとても長いんです。その2,700キロの中で、古い水道管は200キロほどあり、現在、新しい水道管に変える工事を急いで行っています。

水質管理をする

それから、水道水が安全かどうか調べる仕事があります。

水道水は、みなさんの口に入るものですから、安全であることがとても大事です。

水道局では、水道水が安全かどうか検査をする資格を持った職員がいて、水道水が安全かどうか、日々検査をしています。

ミニ知識:「水道水」をそのまま飲めるのは貴重!?

みなさん、日本のように水道水をそのまま飲める国は世界中に何か国くらいあると思いますか。

みなさん、日本のように水道水をそのまま飲める国は世界中に何か国くらいあると思いますか。

世界には約200か国の国がありますが、水道水をそのまま飲める国は、実は、12か国しかありません。

(出典:国土交通省令和3年度版日本の水資源の現況について)

日本は、そのまま水道水が飲める数少ない国の一つで、それはとても貴重なことなのです。

そんな日本でも静岡市は水道水がおいしいと言われています。それは水道水の元になるお水がとてもきれいだからです。

地下水はもちろんのこと、表流水を取水する興津川はきれいな水に住むというアユ釣りが盛んですし、伏流水を取水する安倍川は平成の名水100選に選ばれるとてもきれいな水です。

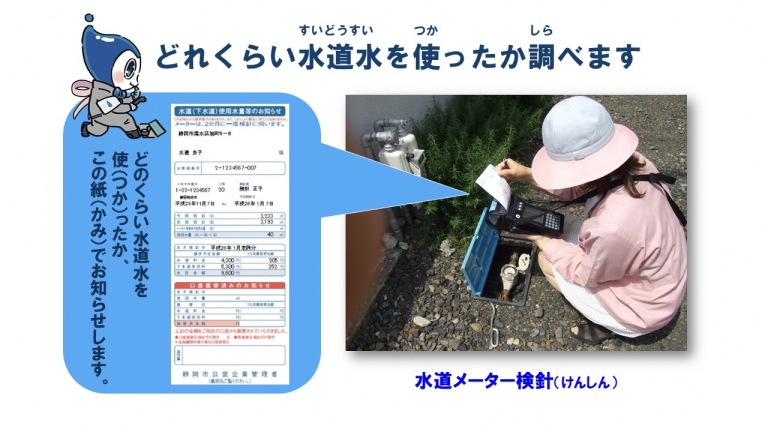

使用水量を調べる

水道水をどのくらい使ったか調べるお仕事もあります。

水道を使うみなさんのお家には、「量水器(りょうすいき)」という、水道水をどのくらい使ったか量る機械があるかと思います。

静岡市には、「検針員(けんしんいん)」という水道水をどのくらい使ったかを調べる人がいて、みなさんのおうち1つ1つを回り、調べた結果を紙でお知らせしています。

そして、水道水を使った分のお金をみなさんからいただいて、そのお金は、水道管を新しくしたり、水をきれいにする薬や砂を買ったり、水道水の検査をしたりと、水道水を安全・安心にみなさんにいつでも届けるために使わせていただいています。

災害などで断水が起こったときに備えて

ほかにも、災害などで断水が起こった時に水を届けるという仕事もあります。

下の写真は、水を運ぶ車の「給水車」です。

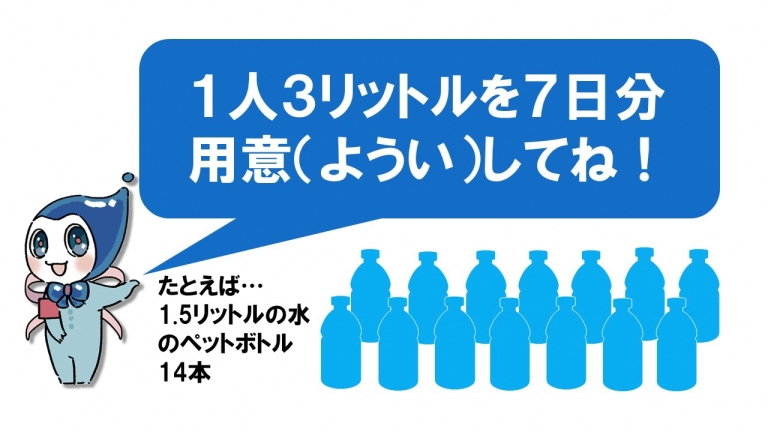

ただ、断水が起こった時に、みなさんのところにお水を届けるのですが、災害時にはまず病院などに優先してお水を届けるため、皆さんのところまで給水車が行くのに、最低4日から長い時は一週間かかります。

そこで、みなさんにお願いがあります。

給水車が皆さんのところに行くまでの間、使うことができる水を、皆さんのお家にいつも用意しておいてください。

万が一に備えて用意しておくことを「備蓄(びちく)」といいます。どのくらいの水の備蓄を用意すればよいのかというと、1人1日3リットルの水を7日分、合計21リットルの水を、家族の人数分、ぜひ用意をお願いします。