印刷

ページID:650

更新日:2025年9月26日

ここから本文です。

静岡市国民健康保険料の軽減・減免制度のご案内

世帯主(国民健康保険の被保険者でない世帯主「擬制世帯主」を含む)、その世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の状況や未就学児、出産する被保険者などを対象に、被保険者からの申請に基づき、保険料を軽減する制度があります。

また、その他特別な事情(災害・火災など)により、納付が困難な場合に、被保険者からの申請に基づき保険料を減額または免除する制度があります。

このページでは、国民健康保険料の軽減や減額・免除に関するお手続きをご案内します。

所得が一定以下の世帯の場合/被保険者に未就学児がいる場合/被保険者に出産予定の方がいる場合/解雇・倒産など勤め先の都合により離職した場合/後期高齢者医療制度移行に伴い、国保資格者(国民健康保険に加入している方)が単身(一人)になる場合/被扶養者であった人が国民健康保険に切り替わる場合/生活保護・就学援助・失業や事業の廃止・災害による減額・免除制度

所得が一定以下の世帯の場合

世帯主(擬制世帯主を含む。)及び国民健康保険の被保険者と特定同一世帯所属者(注1)の総所得金額等の合計が一定以下の世帯の場合、保険料のうち均等割額と平等割額を次の割合で軽減します。

(1)令和6年中の合計所得が43万円+{10万円×(給与所得者等の数(注2)ー1)}以下の世帯

均等割額と平等割額の7割を軽減します。

(2)令和6年中の合計所得が43万円+(30.5万円×被保険者数(注3)と世帯に属する特定同一世帯所属者数(注1)の合算数)+{10万円×(給与所得者等の数(注2)ー1)}の額以下の世帯

均等割額と平等割額の5割を軽減します。

(3)令和6年中の合計所得が43万円+(56万円×被保険者数(注3)と世帯に属する特定同一世帯所属者数(注1)の合算数)+{10万円×(給与所得者等の数(注2)ー1)}の額以下の世帯

均等割額と平等割額の2割を軽減します。

- 軽減の判定において、専従者給与額は受給者の所得には含めず、支給者の所得に加えます。

- 軽減判定には特定同一世帯所属者の所得及び人数を含めて計算を行います。

(注1)特定同一世帯所属者(旧国保被保険者)とは

特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の対象者のうち、後期高齢者医療制度に移行するまで、国民健康保険の被保険者の資格があり、かつ、そのときの国民健康保険の世帯主とそれ以後も同一世帯に属する人(当該日に国民健康保険の世帯主であった人は、引き続き国民健康保険の世帯主(擬制世帯主)である人)

(注2)給与所得者等の数とは一定の給与所得(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(65歳未満は60万円超、65歳以上は125万円超)を受ける人のことです。

(注3)被保険者数には、擬制世帯主を含みません。

被保険者に未就学児がいる場合

被保険者に6歳以下の未就学児がいる場合、6歳に達する日を含む年度の年度末までにかかる未就学児の均等割額を10分の5として保険料を計算します。低所得者に対する軽減が適用される場合は、適用後の未就学児の均等割を10分の5とします。

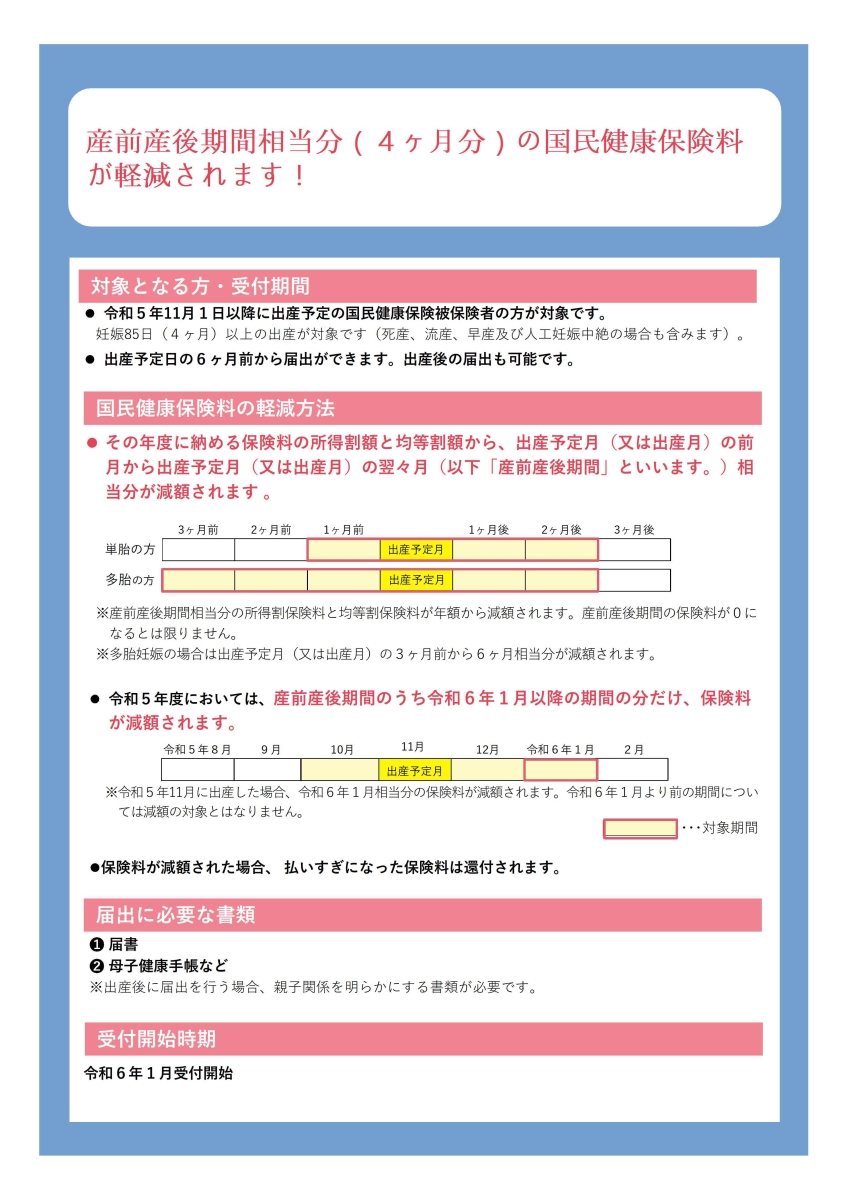

被保険者に出産予定の方がいる場合

出産する静岡市国民健康保険被保険者の所得割額及び均等割額を4カ月(多胎は6カ月)分軽減します。低所得者に対する軽減が適用される場合は、適用後の均等割額を軽減します。

- 対象の被保険者は、令和5年11月以降出産する(した)人

- 対象の保険料は、令和6年1月以降の対象となる期間の所得割額と均等割額

出産とは妊娠85日(4か月)以降の出産(死産・流産・人工妊娠中絶含む)をいいます。

届け出に必要なもの

- 母子健康手帳などの出産予定日、出産日が明らかにすることができる書類

- 資格確認書等

- マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類

届出の時期

出産予定日の6か月前から届出が可能(出産後も届出ができます。)

静岡市国保に加入する前に出産した人や、他保険者から出産育児一時金の支給を受けた人で、対象期間に国保資格がある場合にも届出が必要です。詳しくはお住いの区の保険年金課へお問い合わせください。

出産する被保険者に対する軽減を受けるための手続きは、窓口での申請が難しい場合、郵送でも申請できます。郵送での手続きについては、郵送での各種申請のページをご覧ください。

解雇・倒産など勤め先の都合により離職した場合

勤め先の都合(解雇・倒産など)により離職した64歳以下の人は、離職日の翌日の属する月から翌年度末まで、該当する人の給与所得を100分の30にした金額を用いて保険料を計算します。

低所得者に対する軽減判定も、この金額を用いて計算します。ただし、給与所得が基礎控除額(43万円(注1))以下の場合、この制度の適用を受けても保険料は軽減されません。非自発的失業者に対する軽減の適用を受ける場合は、各区役所保険年金課に届け出てください。

制度の適用を受けられるとき

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職理由」欄の番号が次に該当するとき

11・12・21・22・23・31・32・33・34

届け出に必要なもの

- 雇用保険受給者資格者証または雇用保険受給資格通知

- 資格確認書等

- マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類

(注1)前年の合計所得金額が2,400万円超から2,450万円以下である場合は29万円、2,450万円超から2,500万円以下である場合は15万円、2,500万円超の場合は基礎控除の適用はありません。

非自発的失業者に対する軽減を受けるための手続きは、窓口での申請が難しい場合、郵送でも申請できます。郵送での手続きについては、郵送での各種申請のページをご覧ください。

後期高齢者医療制度移行に伴い、国保資格者(国民健康保険に加入している方)が単身(一人)になる場合

所得に関わらず、世帯員(世帯主も含む)が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移ることにより、国民健康保険に加入している人が一人になった場合、その世帯における保険料の平等割額を最初の5年間は2分の1、その後3年間は4分の1を軽減します。

被扶養者であった人が国民健康保険に切り替わる場合

健康保険、共済組合、船員保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移ることで、その被扶養者であった人が国民健康保険に切り替わる場合、(「旧被扶養者」(注1)という。)切り替わった人の保険料の一部が減額されます。ただし、旧被扶養者本人がその後、社会保険の被保険者または被扶養者となり国民健康保険を脱退した後は、再度、国民健康保険に加入しても、旧被扶養者として扱われません。

(注1)旧被扶養者とは

国民健康保険の被保険者の資格を取得した日において65歳以上であり、かつ、国民健康保険の資格を取得した日の前日において、健康保険、共済組合、船員保険の被保険者であった人(後期高齢者医療制度に移った人)の被扶養者であった人

生活保護・就学援助・失業や事業の廃止・災害による減額・免除制度

令和7年度の減免受付開始は、6月13日からです。申請は、お住いの区の保険年金課に申請をお願いします。なお、提出書類が全てそろっていなくても、受付が可能な場合がございますので、事前にお住いの区の保険年金課までご相談ください。

特別な事由により納付が困難な場合、世帯の実情に応じて保険料を減額又は免除する制度があります。

-

公私の扶助(生活保護、就学援助)を受けている場合

就学援助については、学校教育法第19条の規定による援助を受ける世帯の世帯主を対象とする。 - 災害、傷病、倒産等による失業や事業の廃止などで前年に比べ所得が著しく減少した場合で令和6年1月から令和6年12月中の所得が1000万以下の世帯

自己都合による退職や懲戒免職等は当てはまりません。また、非課税所得を含んだ見込合計所得金額の前年比減少率が20%未満の場合も対象になりません。 - 災害により資産に損失を受けた場合で令和6年1月から令和6年12月の所得が1000万円以下の世帯

資産の損失割合がその資産(土地を除く不動産・動産)の総価格の20%以上である場合。

手続き・申請期限

減免・免除制度の申請にあたっては、収入・資産状況などについて制限があります。また、ご用意いただく証明書類などがあります。事前にお住いの区の保険年金課にご相談ください。

制度を利用する場合は、直接お住まいの区の保険年金課(支所を除く。)へ申請してください。(審査がありますのでお住まいの区の保険年金課へ申請をお願いします。)

申請期限は、各納期限の7日前(特別徴収の場合は対象年金の各支払い日の7日前)です。

必要書類が整わない状態であっても、まずはお住まいの各区役所保険年金課にご相談いただき、「減免申請書」をご提出ください。

その後、必要書類がお手元に整いましたら、書類の追加提出をお願いいたします。

参考:国民健康保険条例,国民健康保険条例等施行規則