印刷

ページID:55161

更新日:2025年3月4日

ここから本文です。

共働き・共育ての応援

静岡市では、全国と比較して、共働き世帯が多いですが、家事の役割の多くを女性が担っている状況があります(表1)。

| 夫 |

妻 |

|

| 1日に行う家事時間 | 1時間42分 |

4時間53分 |

| 1日に行う仕事時間 | 7時間29分 | 5時間49分 |

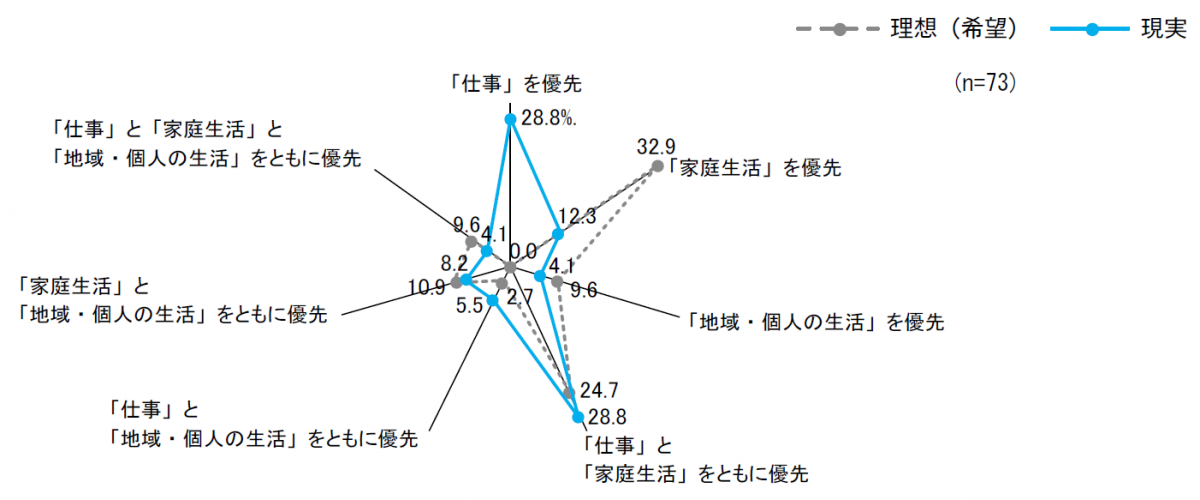

一方、市民意識調査(R3)によると、男性の理想の生活では、「家庭生活を優先」が最も多く、男性も家庭生活を優先させたいという希望があるが、実際には「仕事を優先」せざるを得ない状況にあることが分かっています(図2)。

図2:生活における優先度の理想と現実(男性10代~30代)

同調査で、男性が家事・育児に積極的に参加していくために必要なことについて聞いたところ、「男性による家事・育児などについて、職場における上司や周囲の理解を進めること」61.6%に次いで、「夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはかること」59.5%が2番目に高い結果となっています。

芸人竹田こもちこんぶさんと笑おう!「子育て応援ライブ」

静岡市では、共働き・共育ての推進のため、芸人「竹田こもちこんぶ」さんをお招きして、令和7年1月11日に「子育て応援ライブ」を実施しました。

共働き・共育てのヒントにしていただくため、当日の様子や、共働き・共育てを応援する制度や取組をご紹介します。

- 登壇者

- 第1部:男児5人ママ芸人「竹田こもちこんぶ」さんトーク&ネタライブ

- 第2部:竹田こもちこんぶさんと男性育休取得者たちのトークセッション

- 第3部:男性育休取得者を交えて受講者同士の座談会(質疑応答含む)

Q2「男性が育休中に感じた悲しい経験や辛い思い、それをどう乗り越えたか教えてください。」

Q3「男性陣は、どんな言葉をパートナーからかけられたら嬉しいですか?」

登壇者

- 講師:竹田こもちこんぶさん

育児のあるあるネタが共感を呼ぶ静岡在住の芸人。10歳、7歳、5歳、3歳、1歳の5人の男児の母

- ファシリテーター:橋本恵子さん

ことのはスクエア(研修講師/キャリアコンサルタント)

(男性育休取得者3名)

- Aさん(会社員、次女産後1.5か月育休取得、子ども2人)

長女の育児に参加できなかった反省から、2人目を授かったら積極的に育児に関わりたいと強い思いを持ったため、育休に理解のある会社へ転職し育休を取得。

- Bさん(会社員、長女10か月、産後連続2週間育休)

妻の姉夫婦の育児経験に触れたことと、妻の不安を聞いたことで、出産前から育休取得を決意。

- Cさん(中学校教員、子ども3人、双子4歳・長女2歳、産後1年間休)

双子の育児経験で妻が仕事を辞めざるを得なかった反省と上の子の育児の際に仕事で大きなミスをしてしまった経験から仕事と育児の両立の難しさを痛感し、職場に迷惑をかける前に育休取得を決意。

第2部:竹田こもちこんぶさんと男性育休取得者たちのトークセッション

Q1「育休取得者の職場や家族の反応」

- Aさん

育休に理解のある会社だったため、妊娠を報告した際も「どうしたら休めるか」業務整理から調整まで親身に相談にのってくれた。また半育休という短時間勤務を受け入れてくれ、自分に合った育休制度を使うことができた。妻からは、新生児のお世話に上の子の子育てが加わるので、1人でできるか非常に心配だったから育休取得は有難いと言われた。

- Bさん

上司が快く受け入れ、業務整理もサポートされた。妻は思いを伝えてくれるため、家庭内での役割分担がスムーズだった。 - Cさん

ちょうど異動のタイミングで妻の妊娠がわかり、異動先の上司に育休について相談をした。上司は戸惑っていたと思うが、ちょうど男性の育児休業の法律が変わったタイミングでもあり、理解を得ることができ、実現。

Q2「育休を取得してご自身が一番変化したことは何ですか?」

Aさん

「効率と要領の意識です。今妻は動けないから、自分が準備や片付けをしておけば楽になるかな?といった想像力が重要だと経験を通して実感しました。また、兼ねてから目標は「授乳以外の家事育児はすべてできるようになること」でした。妻から見たらまだまだかもしれませんが、自分としては多くのスキルが身についたと感じます。

Bさん

「大きな変化は二つあります。まず、仕事のやり方や意識が変わったこと。育休後は残業が明らかに減りました。帰宅時間を逆算して優先順位をつける習慣がつき、自然と仕事の効率が上がったんです。

もう一つは、子どもと過ごす時間を確保するための工夫です。特に子どもがお風呂に入る時間に帰りたいという思いから、自分の行動を調整するようになりました。育休をきっかけに“家庭優先”の意識がより強まりました。」

竹田さん

「お子さんのことを考えてくれるのがうれしいですね」

Cさん

「自分の働き方の問題点に気づけたことが大きな変化です。以前は残業が月120~130時間になることも普通で、タイムパフォーマンスを意識したことがありませんでした。でも、育休を通じて、“無駄な働き方”をしていた自分を振り返り、時間の使い方が大きく改善しました。

また、子育てを経験することで保護者の気持ちに共感できるようになり、生徒や親とのコミュニケーションが深まったのも大きな収穫です。育休は自分自身のスキルアップにもつながったと感じています。」

橋本さん

「皆さんのお話を伺って、育休を通じて仕事の効率化や優先順位の明確化が進み、それが人生全体のクオリティ向上につながったことがよくわかりました。お子さんやパートナーとの時間が増えるだけでなく、職場にもポジティブな影響を与えていますね。

育休を通じて得られる変化をもっと広めたいですね。これから育休を検討している方や、サポートする人事担当者の方々にも、ぜひ参考にしてほしいです。」

第3部:参加者からの質疑応答

Q1「子育て中のイライラとその対処法を教えてください」

竹田さん

「イライラすることだらけです(笑)。私はそのイライラをネタにしちゃってます。ユーモアに変えることで、自分も子どもも楽になるんです。」

「子どもが散らかした時は、大げさに面白く指摘します。怒りを直接ぶつけるより、ふざけた感じで伝えるようにしてます。」

Aさん

「友人に愚痴を話すのが一番の対処法だと思っています。同じ子育て中のパパ友と飲みながら話すと気持ちが楽になりますね。うちの家族だけじゃないんだって(笑)」

Bさん

「まだ子供が10か月ぐらいで、そんなにイライラすることはないですが、泣き止まない時とかちょっとイラっとしそうだなと思ったら、声に出して『泣きたいんだね』と実況すると冷静になれます。」

Cさん

「家ではつい力が入ってしまいます。子どもが親を真似ると気づいてから、怒り方を変えようと意識しています。アンガーマネジメント研修で学んだ『イラっとした時は、まず6秒待ってみる』というのを実践しています。少し時間を置くと気持ちが落ち着くんです。

気分転換も大事なので、静岡県内の公園を全て巡るという目標を立てて、一緒に遊びながら気持ちを切り替えています。」

まとめ

- ユーモアや言葉の工夫で怒りを和らげる。

- 周囲のサポートを活用することで冷静さを取り戻す。

- 子どもの行動や感情を理解しようとする姿勢が大事。

- 時間を置いたり、気分転換を取り入れたりして、イライラをコントロールする。

Q2「男性が育休中に感じた悲しい経験や辛い思い、それをどう乗り越えたか教えてください。」

Aさん

「商業施設などで娘がトイレに行きたいという時、女子トイレに入る訳には行かないので男子トイレへ入る時や列に並んでいると冷たい目線を感じることがあります。なるべく多目的トイレを探しますが、そうもいかない時は気持ちを強く持って入ります。また、自分がトイレに行くときも子どもを少しの間トイレの外で1人にするのも、不安で仕方なかったですね。」

Cさん

「おむつ交換台が女性トイレにしかないのは困りました。結局便座の上に立たせておむつを交換しました。

設備が男性にも使いやすくなるといいですが、現状では選択肢が少なく、正しい対応がわからないと感じることがあります。」

橋本さん

「社会や設備がもっと男性に配慮したものになる必要がありますね。」

まとめ

- 他人の目線や偏見が男性育児を難しくしている場合もある。

- 社会全体の意識改革や設備改善が必要。

Q3「男性陣は、どんな言葉をパートナーからかけられたら嬉しいですか?」

Cさん

「『ありがとう』と言われると、むしろ違和感があります。どちらかといえば、妻の方がやってくれているので、感謝するのは自分の方だと思うんです。特に言ってほしい言葉はありませんが、自分が感謝を伝えたい気持ちの方が強いですね。」

Bさん

「『ありがとう』はとても嬉しいです。さらに、『パパが抱っこしたから喜んでるね』とか『パパのこと好きだね』と言われると、自分が必要とされている感じがしてたまりません。」

Aさん

「私も同じです。子どもが『パパのこと褒めていたよ』なんて妻から聞くとうれしいです。顔には出さないけど心の中ではニヤニヤしています。

『ありがとう』もそうですが、一番嬉しかったのは、『やればできるじゃん』という言葉。授乳以外は全部やるつもりで取り組んでいたので、その努力を認めてもらえるのが嬉しかった。」

橋本さん

「『ありがとう』が効く人もいれば、あまり響かない人もいるようですね。相手をよく見て、喜んでいる言葉を重ねることが大切なのかもしれません。」

登壇者からの子育てのアドバイスやメッセージ

竹田さん

「子どもとかの日常をネタにした動画をSNSに投稿するたびに、必ずといっていいほど子育てを終えた先輩から「竹田さん、今が黄金期ですよ」といったコメントをいただきます。今がかけがえのない時間だと口をそろえておっしゃいます。一番手のかかるこの一番大変な時期を皆さん過ごしていらっしゃると思いますが、実は後で思い返すと宝物の時間を過ごしているということになりますので、ともに子育て頑張っていきましょう!」

(以下男性育休取得の皆さんに事前に回答いただいた内容)

Aさん

「育『休』」つくと休むと勘違いしている男性もいるかもしれません。出産後の妻の身体を労わって積極的に育児や家事に取り組むことが大切ですし、貴重な子供の成長を見守れる機会は、父親としての自覚が生まれ、家族を大切にしていくマインドをつくる絶好の機会となるのではないでしょうか?

共働き家庭も増え、男性・女性にかかわらず育児に参画し、育児休業から復帰後も育児をしていくことで、家族としての土台を作っていけますよ。やって後悔はなし!」

Bさん

「想像以上に出産は大変なことを知りました。妻の体調への気遣い、心理状態を受け止めることが大切だと思いました。育休が終わったあとも、1日30分でも今日あったことなど、子どものことを共有する時間を作ると良いと思います。(出産後しばらく妻は1日中家にいるので、話相手になることが大事だと思った)」

Cさん

「育休取得できるのであれば、絶対に取ったほうがいいです。

『3つ子の魂百まで』という言葉もあり、親としての責任を痛感しますし、保育士さんや幼稚園の先生へのリスペクトや感謝の気持ちにつながります。」

夫婦、家族間でコミュニケーションをよくはかり、お互いにがんばっていることを労い合い、助け合える方法を探してみてください。

当日の集合写真

共働き・共育てを応援する制度や取組

「日本一安心して子どもを生み育てやすいまち」の実現に向けた主な取組(静岡市)