印刷

ページID:10364

更新日:2025年2月12日

ここから本文です。

食品表示法に基づく食品表示制度

食品表示は、消費者が食品を選択して購入し、正しく食品の内容を理解して適切に使用する上で重要な情報源となります。また、食品に関わる事故が起きた場合に、その原因を究明したり、事故の拡大を防止したりするための対策を迅速かつ的確に行うために役立つものです。

食品表示とは

食品の表示については食品表示法に定めがあり、具体的な表示のルールが食品表示基準で規定されています。

食品の製造者、加工者、輸入者又は販売者(食品関連事業者等)は、この基準を遵守することが義務付けられています。

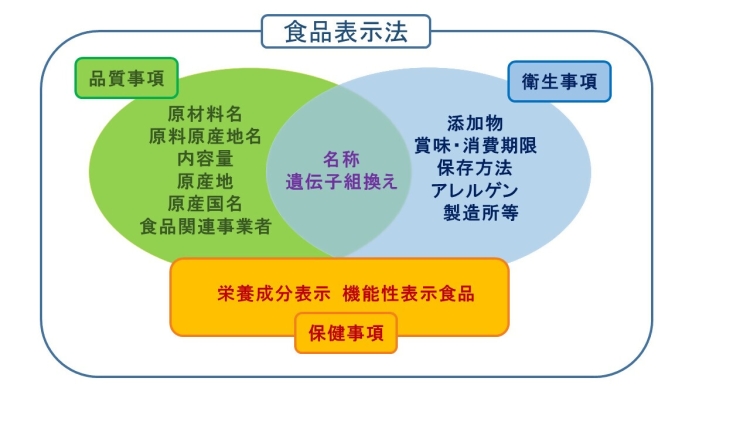

- 品質事項:食品の品質に関する表示の適正化を図るために必要な食品に関する表示事項

- 衛生事項:国民の健康の保護を図るために必要な食品に関する表示事項

- 保健事項:国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示事項

食品表示法(食品表示制度)とは

平成27年(2015年)4月1日に、食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合した「食品表示法」(平成25年法律第70号)が施行され、新たな食品表示制度が開始されました。

この新たな食品表示制度は、令和2年3月31日までの5年間は、従前の表示を行えるよう経過措置期間が設けられていましたが、令和2年4月1日から新たな食品表示制度が完全に施行されました。

食品表示制度の主な変更点

- 原材料と添加物を明確に区分して記載

- アレルゲン表示に関するルールの改善

- 製造所固有記号の使用に関するルールの改善

- 栄養成分表示の義務化

- 「機能性表示食品」制度の新設

- 加工食品の原料原産地表示の義務化(平成29年9月1日)

具体的な表示のルールは、「食品表示基準」(平成27年内閣府令第10号)に定められており、食品の製造者、加工者、輸入者又は販売者(食品関連事業者等)に対しては、食品表示基準の遵守が義務付けられています。食品表示法、食品表示基準、食品表示基準Q&A等については、食品表示法等(法令及び一元化情報)、食品表示基準、食品表示基準Q&A(外部サイトへリンク)や食品表示について(食品表示関連通知、パンフレット)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

食品表示法の適用範囲(確認するべき関係する法令等)

食品表示法における「食品」とは、医薬品及び医薬部外品を除くすべての飲食物です。なお、法律の適用対象となる食品であっても、次のような場合は表示する必要がありません。

- 設備を設けて飲食させる場合(生鮮・加工)

例)レストランや喫茶店等で生鮮食品や加工食品を飲食させる場合 - 採ったその場で販売する場合(生鮮食品のみ)

例)畑で収穫後、場所を移動させずにその場で販売する場合 - 容器・包装に入れられていないもの(加工食品のみ)

例)未包装のパン、トレイから自分で袋詰めする焼き鳥やコロッケ等

また、販売する食品や表示方法によって、確認すべき関係する法令等(※1景品表示法及び公正競争規約、計量法、JAS法、※1米トレーサビリティ法、※2牛トレーサビリティ法等)が異なりますので、各法令等を遵守した表示が必要です。表示に際しては、食品表示法のみならず、他の法令や公正競争規約の規定も関連するホームページ等でご確認ください。

※1景品表示法及び公正競争規約、米トレーサビリティ法については静岡県へご確認ください。

※2牛トレーサビリティ法については関東農政局静岡県拠点へご確認ください。

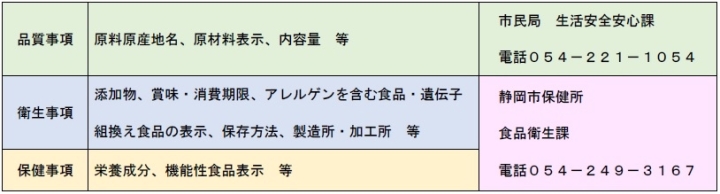

食品表示法に関する問い合わせや相談

静岡市内の相談窓口は次のとおりです。

※表示について責任を持つ事業者(輸入品の場合は輸入者)の所在地(個人の場合は住所地)が市内であること。

※お問い合わせ内容によっては、回答までにお時間を要する場合があります。時間に余裕を持ってご相談ください。

受付時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで

閉庁日:土曜日、日曜日、祝休日及び12月29日~翌年1月3日

尚、食品表示に関する責任は事業者にあります。表示内容について市や保健所等が認めるものではありません。「作成した食品表示案を全体的に確認して欲しい」「一括表示ラベルの校正をお願いしたい」といったお問合せ内容の場合は、お答えできませんのでご了承願います。

食品表示の基準に関する基本的な事項や食品表示を作成する際は、あらかじめ消費者庁ホームページの関係通知(事業者向け早わかり食品表示ガイド、食品表示基準、食品表示基準Q&A、及びパンフレット類)をご確認ください。また、消費者庁の食品表示に関する受付フォームによるお問い合わせもご利用いただけますのでご活用ください。