印刷

ページID:4936

更新日:2026年2月19日

ここから本文です。

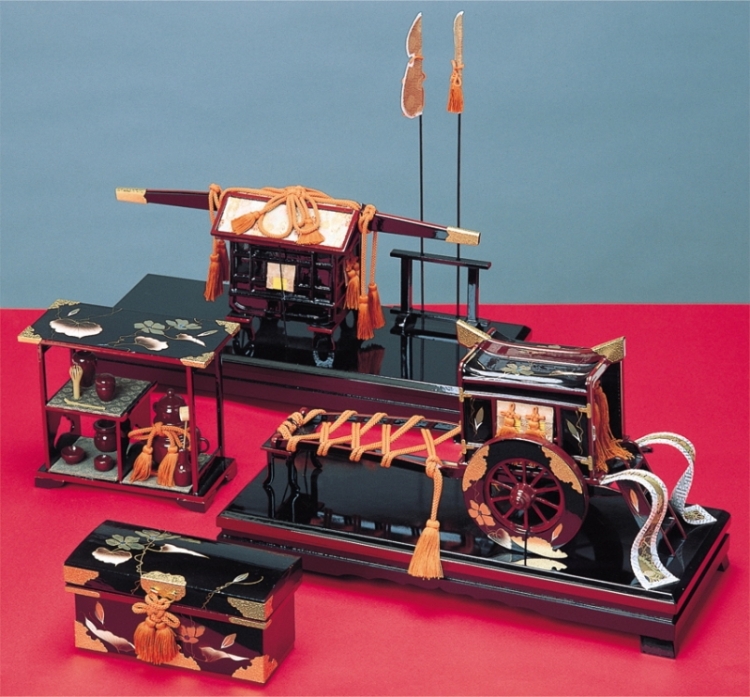

駿河雛具

起こり

雛人形の周囲を飾る、御所車、箪笥、長持、鏡台など、雛具には伝統的なものだけで約40種類あります。江戸時代、静岡浅間神社造営のため、全国から優秀な職人が静岡に集結した際、木工、漆塗りなどの高い技術が形成されたことが、雛具の礎となります。

静岡市では、明治15年(1882年)頃から本格的に雛具の製造が始まり、昭和40年代には全国シェア90%を占めるまでに成長しました。駿河雛具は、平成6年(1994年)に、通産大臣(現経済産業大臣)から「伝統的工芸品(外部サイトへリンク)」の認定を受けています。

→駿河雛具の詳しい歴史について(PDF:67KB)(PDF)

産業としての発展

駿河雛具発展の契機は、2つあります。

1つ目は、大正12年(1923年)の関東大震災で、東京の職人が大量に静岡に移住してきたため、高い技術を持つ職人が数多く活動していたことです。

2つ目は、専門分野に特化した分業体制を採用したことです。雛具は、各工程ごと専門の職人(指物師、挽物師、塗師、蒔絵師、金具師)が作業を行い、最後に産地問屋が組み立てています。静岡は江戸末期から昭和30年頃まで、葵区の番町、新富町周辺が職人の町として栄え、様々な業種の職人や問屋が地理的に集中していたため、分業体制に適した地でした。

特徴

駿河雛具最大の特徴は、一つ一つ本物の家具調度品と同じ工程で造られていることです。

木地作りでは本物の家具指物に近い製造法がとられ、塗装に際しても、漆器と同じ様に、目止め、下地をしてから漆等が塗られています。模様や絵柄は、蒔絵師と問屋が相談してデザインを決め、唐草や花鳥山水などの華麗な蒔絵が施されます。

そのため、駿河雛具の針箱や箪笥は、小物入れとして実際に使うことができ、インテリアとしても高い芸術性を誇ります。

画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。