印刷

ページID:1597

更新日:2025年2月17日

ここから本文です。

3:赤崩、ボッチ薙

構成・特徴

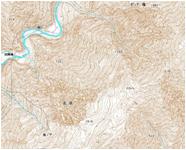

赤崩は南アルプスの大崩壊地の一つで、東俣林道から崩壊地が望め、その直下には大井川左岸側に流出する崩壊砂礫が作る植生に乏しい沖積錐を伴っている。沖積錐の最下部は赤崩からの砂礫の供給と大井川の浸食・運搬作用により、絶えず微地形が変化している。青薙山(2406m)への登山道を使えば、崩壊地の最上部から大井川を見下ろすことができる。ボッチ薙は赤崩の北東側にあり、赤崩より大きい崩壊地だが、現在は赤崩ほどに活動的ではない。この崩壊地が作る大井川左岸の沖積錐も、赤崩よりも大規模だが、ほとんどが植生に覆われて地形が保護されている。これらの崩壊地の上側の稜線は幅広く緩やかで、北東-南西方向の線状凹地を多数もつ、多重稜線を作っている。

状態

赤崩、ボッチ薙はともに東海フォレスト送迎バスの車内から容易に崩壊地と沖積錐を観察することができる。より下流側にある畑薙第一ダム建設以前はこの付近は峡谷であったが、現在はさらに上流の中の宿付近まで、河床は砂礫によって埋積されている。堆砂の原因は畑薙第一ダムの建設による。青薙山への登山口は、畑薙大吊り橋と畑薙橋との間にある。

周辺環境

東俣林道は一般車両走行不可、観察地点には沼平にある林道ゲートから徒歩約1時間程度。椹島周辺のジオサイト群、椹島基点の登山ルートへの導入地点として利用するのが良い。

価値

南アルプスの大崩壊地の特徴は、稜線付近でトップリングを伴う線状凹地が発達することによる稜線の平坦化、稜線直下を頭とする崩壊、崩壊砂礫が作る本流での扇状地または沖積錐の形成である。赤崩はそれらの特徴が揃った典型的な崩壊地であり、崩壊地と沖積錐が林道から一望できる点が重要である。崩壊地上方の線状凹地群の観察には登山が必要だが、2.5万分の1地形図に低起伏地形の状態が良好に表現されている。

場所

位置

静岡市葵区田代東俣林道畑薙橋付近

赤崩下林道上の観察適地の緯度・経度

N35゜22’01”、E138゜11’51”