印刷

ページID:1614

更新日:2025年2月17日

ここから本文です。

大規模崩壊地

構成・特徴

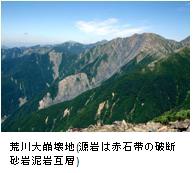

南アルプスを含む赤石山地には、多数の地辷り・崩壊地形が発達している。ここではいずれの地質に対しても、高度800m以下の小起伏高度帯では小規模・高頻度の地すべりが、高度1600m以上の大起伏高度帯では大規模、低頻度の地すべりが頻発していることが指摘されている。特に大起伏を持つ南アルプスの高山域では、大規模崩壊が地形形成に重要な役割を果たしている。主稜線の長野側には、大規模崩壊が連続して見られる。大規模崩壊地の頂部に線状凹地が発達していることも特徴である。この崩壊の原因としては、山地全体の急速隆起、激しい地殻変動の結果として破断面が多数発達した堆積岩分布域、温暖多雨による河川の急激な浸食作用などが複合しているためであろう。また、巨大地震頻発域に近いことも崩壊の誘因の一つと考えられる。

周辺環境

巨大崩壊は多数認められるが、比較的簡単に観察できるのは、大谷崩と赤崩である。稜線上に登れば豊かな森林の間に崩壊地が散在、時に連続しているのが観察でき、線状凹地を伴う場合が多い。南アルプスは活発な地形改変が進行中の現場である。

価値

南アルプスほど巨大崩壊地が多く、活発に崩壊砂礫を供給している山岳は世界的ににみてもまれであろう。世界の高山域の多くは植生に乏しく、その割に崩壊が少なく安定しているが、南アルプスは植生が豊かなのにもかかわらず、崩壊が多くそこで生産された砂礫が河川に大量に供給されている。崩壊をともなった地形改変という点では、顕著な山地であるといえる。

場所

荒川大崩壊、千枚岳崩、赤崩、大谷崩、七面山崩など