印刷

ページID:1619

更新日:2025年2月17日

ここから本文です。

メランジュ

構成・特徴

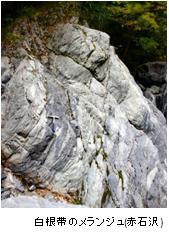

泥質基質中に大小多数の岩塊が不淘汰に散在するメランジュは付加体を特徴づける地質体で、露頭単位では混在岩と呼ばれている。赤石山地の四万十帯の内部にもメランジュを構成している地層が広域的に分布する。そのうち主稜線に分布する白根帯の地層と、大井川中流部に分布する犬居帯の地層の主体はメランジュである。これらのメランジュ中の岩塊の多くは、砂岩泥岩互層の砂岩層が分断されたものである。これに加えて、白根帯では緑色岩、チャート、石灰岩を含むものがあり、緑色岩やチャートは一体となってメランジュ中にシート状にはさまれている。北岳バットレス周辺や塩見岳、悪沢岳周辺の緑色岩・チャート複合岩体がその例である。犬居帯でも緑色岩の岩塊がふくまれることがあるが、白根帯に比べて小規模であり、チャートや石灰岩岩塊は含まれない。犬居帯のメランジュ中の岩塊は、レンズ状の形態のものが光沢をもつ劈開を有する泥質基質中に、劈開とほぼ平行に配列し、非対称複合面構造組織やσ状組織を頻繁に伴っている。このことから、剪断変形によって生じた構造性メランジュが主体であると考えられる。白根帯のメランジュも一部でそのような組織を持つことが報告されているが、全体として成因の研究は進んでいない。

周辺環境

稜線付近の白根帯メランジュの混在岩組織は、風化によって観察しにくくなっている。犬居帯についても林道に露出するものの一部は風化が進行している。それに対して、河川沿いの露頭のものは新鮮で観察に適している。

価値

メランジュは付加体を代表する岩石である。南アルプス周辺には様々なタイプのメランジュが露出する。なかでも犬居帯の構造性メランジュ(池ノ谷:蛇行切断と犬居帯の構造性メランジュ参照)は、プレートの沈み込みとの関係を議論出来たという点で重要である。

場所

白根帯では、北岳、塩見岳、悪沢岳、遠山川上流など。大井川上流域、犬居帯では千頭、接阻峡周辺の大井川流域、寸又川下流、南赤石林道大札山付近など