印刷

ページID:50146

更新日:2025年12月1日

ここから本文です。

児童扶養手当のご案内

児童扶養手当とは、父母の離婚などで父又は母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために支給される現金給付です。

制度概要/児童扶養手当に関するお手続き/その他/よくある問い合わせ

制度概要

受給資格者/支給開始月と支給日/手当額/所得制限/公的年金給付等を受給されている方について

受給資格者

次の条件に当てはまる「児童」を監護している母、もしくは「児童」を監護し生計を同じくしている父、または父母に代わって「児童」を養育している方(養育者)です。

- 父母が離婚した児童

- 父または母が死亡、または生死不明である児童

- 父または母が重度の障害を有する児童

- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童

- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童

- 母が婚姻によらないで出産した児童

- 父母が不明な児童(棄児など)

- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

「児童」とは

「児童」とは、18歳に達する日以降、最初の3月31日までの間にある者です。心身におおむね中度以上(特別児童扶養手当2級と同じ程度)の障害がある場合は、20歳未満まで対象となります。

児童扶養手当を受けることができないとき

- 父または母が婚姻したとき(事実上、婚姻関係になったときを含む)

- 受給資格者または対象児童が国内に住んでいないとき

- 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(通園施設は除く)に入所しているとき

など

支給開始月と支給日

- 原則、申請日の翌月分から支給されます。

- 支給日は奇数月の11日です。(土日祝の場合は前営業日)

- 手続きの時期により、支給月に間に合わないことがあります。その場合は、審査完了後に随時支給します。

| 支給対象月 | 11~12月分 |

1~2月分 |

3~4月分 |

5~6月分 |

7~8月分 |

9~10月分 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 支給日 |

1月11日 |

3月11日 |

5月11日 |

7月11日 |

9月11日 |

11月11日 |

手当額

|

児童扶養手当の月額(令和7年4月分から) |

||

|---|---|---|

|

支給対象児童数 |

全部支給 |

一部支給 |

|

1人目 |

46,690円 |

46,680円~11,010円 |

|

2人目以降の加算額 |

11,030円 |

11,020円~5,520円 |

物価スライド制により、手当額の改定がある場合があります。

所得制限

受給資格者の前年の所得額(又は前々年の所得)が所得限度額以上の方は、手当の一部または全部が支給停止になります。また、受給資格者の所得に関わらず、配偶者及び扶養義務者の所得が所得限度額以上の場合は、全部支給停止となります。扶養義務者とは、受給資格者と生計を同じくしている(同居している等)、受給者から見た3親等内の直系血族(両親、祖父母、子、孫等)及び兄弟姉妹を言います。

審査対象となる所得

受給者本人、配偶者、及び扶養義務者の前年(又は前々年)の所得が対象です。(世帯合算の所得ではありません。)

※扶養義務者複数人に所得がある場合は、所得の一番高い方が審査対象となります。

- 1月~9月申請の方は、前々年の1月1日~12月31日の所得額を確認します。

- 10月~12月申請の方は、前年の1月1日~12月31日の所得額を確認します。

- 手当受給中の方は、8月の現況届審査時に、前年の1月1日~12月31日の所得額を確認します。

所得額の計算方法

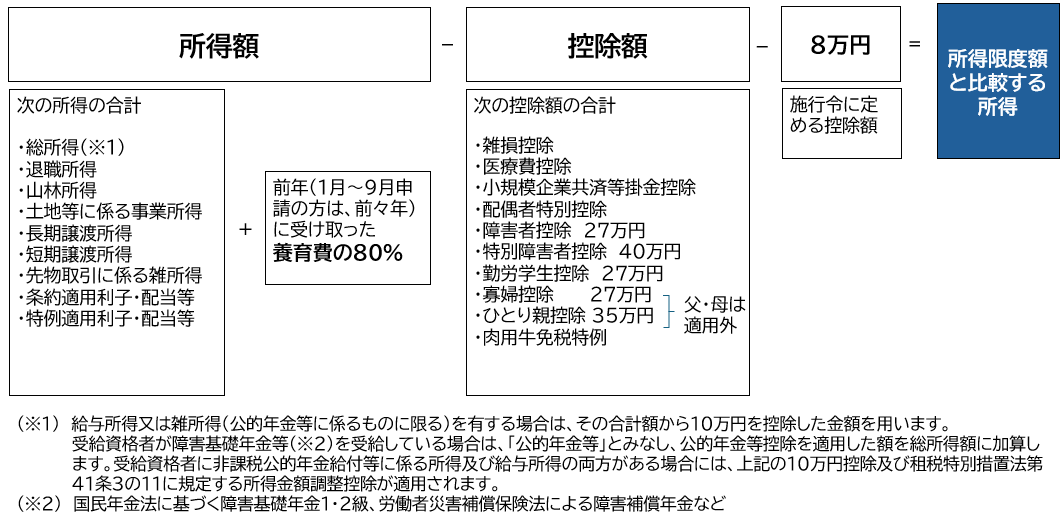

下の計算式【表1】に当てはめ、受給資格者等の所得額から控除額と8万円を引いた額を出し、この金額を所得限度額と比較します。

控除額のうち、障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除は、各27万円です。

また、特別障害者控除は40万円、ひとり親控除は35万円です。ただし、受給資格者が父または母の場合、寡婦控除及びひとり親控除は適用されません。

【表1】児童扶養手当所得額計算式

所得限度額

「所得額の計算方法」で計算した額と、所得限度額とを比較します。受給資格者の前年の所得(又は前々年の所得)が所得限度額以上の方は、手当の一部または全部が支給停止になります。また、受給資格者の所得に関わらず、扶養義務者等の所得が所得限度額以上の場合、全部支給停止になります。

|

扶養する 児童等の数 |

受給資格者本人 | 孤児等の養育者/ 配偶者/扶養義務者 |

||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 全部支給 | 一部支給 | |||||

| 0人 |

69万円 |

208万円 | 236万円 | |||

| 1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 | |||

| 2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 | |||

| 3人以上 | 38万円ずつ加算 | 38万円ずつ加算 | 38万円ずつ加算 | |||

- 限度額は、【表2】のとおり、扶養親族等の人数で異なります。

- 扶養親族等の人数1人につき38万円を加算した額が、所得限度額です。ただし、所得限度額に加算されるものがあります。

- 請求者本人:1.老人扶養(70歳以上)10万円、2.特定扶養(19~22歳)15万円、3.控除対象扶養(16~18歳)15万円

- 扶養義務者等:1.老人扶養(70歳以上)6万円(ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)

公的年金給付等を受給されている場合の支給

児童扶養手当は、受給資格者等が公的年金を受給している場合、支給額の調整を行います。

次のどちらかに該当する方は、お申し出ください。

- 受給資格者や支給対象児童が公的年金(障害年金、遺族年金、老齢年金等)や遺族補償等を受けている

- 障害のある配偶者(元配偶者を含む)に支給される公的年金給付の加算対象に対象児童がなっている

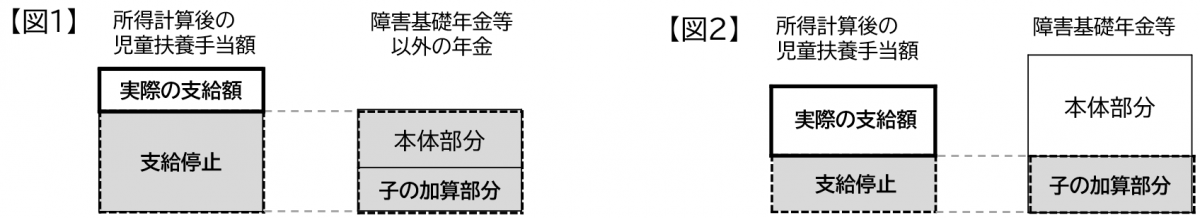

上記にあてはまる場合、年金額が児童扶養手当額より少なければ、差額分の児童扶養手当を支給します。【図1】

ただし、障害基礎年金等の受給者は、障害基礎年金の子の加算額を児童扶養手当額と比較して、子の加算額が児童扶養手当額より少なければ、差額を支給します。【図2】

児童扶養手当に関するお手続き

手続きに必要な持ち物は、事情により異なるため、詳しくはお住まいの区の子育て支援課までお問合せください。

手当を新たに受給する場合(認定請求)/継続して手当を受給する場合(現況届)/児童扶養手当の一部支給停止について(一部支給停止適用除外事由届出書)/受給資格を喪失した場合(資格喪失届)/その他の届

手当を新たに受給する場合(認定請求)

手当を新たに受給する場合は、対象となる申請者ご本人が手続きを行います。お住まいの区の子育て支援課にお問い合わせの上、来庁してください。

持ち物

- 申請者の個人番号が確認できる書類

- 申請者の身元確認書類

- 児童、配偶者、扶養義務者の個人番号が確認できる書類

- 父もしくは母、又は養育者及び児童の記載されている戸籍謄本又は戸籍抄本(離婚日が記載されたもの)※時間がかかる場合は離婚届受理証明書でも申請が可能ですが、後日戸籍謄本又は戸籍抄本の提出が必要です。

- 外国籍の方は国の機関が発行する独身である証明と、日本語に翻訳したもの

- 申請者名義の口座確認書類(通帳やキャッシュカード等)

- 公的年金等の受給状況が確認できる書類

上記以外にも必要書類を提出していただく場合があります。お住まいの区の子育て支援課に確認してください。

継続して手当を受給する場合(現況届)

手当を受けている方が継続して手当を受けるためには、毎年8⽉に必ず現況届を提出する必要があります。

この届出は、前年の所得状況、対象児童の監護状況、扶養義務者の有無、公的年金の受給状況、婚姻・事実婚(定期的な訪問を含む)の有無などを確認するためのものです。この届出をしないと、11⽉分以降の⼿当を受けることができません。届出の内容によって、受給資格がないと判断された場合は、受給資格喪失となります。

なお、現況届などを提出せずに2年を経過すると、時効により受給資格喪失となります。

対象者

受給資格者全員(全部支給停止の方も含みます。)

7月下旬に案内の通知を送付します。

届出期間

毎年8月1日~8月31日

添付書類

手続きに必要な書類は対象者ごと異なります。対象者には7月下旬に案内を送付しますので、ご確認の上、届出てください。

児童扶養手当の一部支給停止(一部支給停止適用除外事由届出書)

児童扶養手当を受け始めてから5年または手当の支給要件に該当してから7年(手当の認定請求をした日に3歳未満の児童がいる場合は、この児童が8歳に達した月)いずれか早いほうを経過した場合、受給資格者(養育者を除く)やその親族の障害・疾病等により働くことが困難な事情がないにもかかわらず、働く意欲が見られない方については、児童扶養手当が一部支給停止(2分の1減額)となります。

ただし、適用除外事由に該当し、期限内に届出書等を提出すれば減額されません。対象になる方には、個別に案内を送付しますので、必要な手続きをしてください。手続きについては、児童扶養手当の一部支給停止適用除外事由届出書に関するご案内ページをご覧ください。

受給資格を喪失した場合(資格喪失届)

次のようなときは、⼿当を受ける資格がなくなるため、資格喪失届を提出してください。受給資格喪失にもかかわらず⼿当を受給した場合、受給した⼿当を返還していただくことになります。

- 受給資格者(養育者を除く)が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)したとき

- 対象児童が児童福祉施設などの施設に⼊所または⾥親に委託されたとき

- 対象児童が死亡したとき

- 遺棄していた児童の⽗(⺟)から連絡等があったとき

- 拘禁されていた⽗(⺟)が出所したとき

- 対象児童が婚姻、または受給資格者が監護(養育)しなくなったとき

- 受給資格者または対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき

など

その他の届

受給資格者は、次のような届出が義務付けられています。届出がない場合、手当が差止めになることや、届出が遅れた場合、手当を返還していただくことがあります。

- ⽒名・住所・振込⼝座を変更するとき:住所・金融機関変更届

- 児童と別居(監護は継続)したとき:別居監護申立書

- 同居人に増減があったとき:⽀給停⽌関係届

- 受給資格者または児童が公的年金を受給した(受給額に変更があった)とき:公的年金給付等受給状況届

- 児童に増減があったとき:手当額改定届、手当額改定請求書

- 児童扶養手当証書を紛失または破損したとき:再交付申請書

- 受給資格を辞退したいとき:辞退届(再度申請することは可能です。)

その他

公金受取口座の利用/台風などの災害により被災された方/過払金が発生した場合

公金受取口座の利用

- 令和4年10月から、マイナポータルに登録された公金受取口座を児童扶養手当の振込先として登録できます。

- 公金受取口座を活用するためには、事前にマイナンバーカードを用いてマイナポータルにて口座の登録をする必要があります。

- 公金受取口座を児童扶養手当で利用する場合、児童扶養手当の窓口へ届出が必要です。届出後はマイナポータル上で公金受取口座を変更すると、児童扶養手当の振込先が自動的に変更されます。(児童扶養手当の窓口への届出が不要になります。)

公金受取口座とは

マイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録しておくことで、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。これにより、給付金等の申請手続等において、口座情報の記載や、通帳の写し等の添付等が不要になります。制度の詳細については、デジタル庁ホームページ(下記サイト)をご覧ください。

公金受取口座登録制度(デジタル庁サイト)(外部サイトへリンク)

公金受取口座の登録方法については、下記をご覧ください。

マイナポータルによる公金受取口座の登録方法(デジタル庁サイト)(外部サイトへリンク)

公金受取口座を児童扶養手当で利用する場合の手続き(初回登録)

事前にマイナポータルにて公金受取口座を登録してください。

手続き内容

これから静岡市で児童扶養手当を受給する方

認定請求書(新規申請)の提出時に、公金受取口座を利用する旨申請してください。

既に静岡市で児童扶養手当を受給している方

金融機関変更届をご提出ください。

手続き窓口

お住まいの区の子育て支援課

必要な持ち物

受給資格者のマイナンバーカード

過去にマイナンバーを提出したことがある方は、提出不要です。

公金受取口座の活用の際の注意点

公金受取口座の変更時期によっては、手当が変更前の口座に入金される可能性があります。

登録口座を変更したい場合は、支払日が属する前月上旬までにマイナポータル上で変更してください。変更時期が遅いと変更前の口座に振り込まれます。

公金受取口座の登録を解除した場合は、児童扶養手当の窓口へ届出が必要です。

公金受取口座を解除した場合は、支払日が属する前月上旬までに、児童扶養手当の窓口へ届出てください。届出が遅れると、解除前の口座へ振り込まれる場合があります。

変更の締切りは毎月異なります。お住まいの区の子育て支援課(児童扶養手当の窓口)へお問い合わせください。

台風などの災害により被災された方

自然災害(風水害等)などのやむを得ない事情により届出が遅れた場合や、災害により住宅、家財等の2分の1以上の損害を受けた場合には、特例措置があります。該当する場合は、届出の時にお住まいの区の子育て支援課の窓口で申し出てください。詳しくは、台風などの災害により被災された方の児童扶養手当の取扱いページをご覧ください。

過払金が発生した場合

- 受給資格者が婚姻(事実婚を含む)した・受給資格者又は児童が海外に転出した・児童が施設に入所した等の事情により資格を失った場合や、受給資格者・配偶者・扶養義務者の過年度所得の修正申告等により支給額が減額される場合、届出が遅れると、過払金が発生することがあります。

- 過払金については、納付書もしくは児童扶養手当からの差し引きにより、返還していただきます。

よくある問い合わせ

Q1:私は児童扶養手当の支給対象となりますか?

支給対象となるかは申請後の審査により決定するため、申請前にはお答えできません。

ご自身で所得の申告内容を確認の上、支給対象となる可能性がある場合は、申請手続きを行ってください。

なお、支給対象となる収入や所得の目安は次の表のとおりです。

|

扶養する 児童等の数 |

受給資格者本人 | 孤児等の養育者/ 配偶者/扶養義務者 |

||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 全部支給 | 一部支給 | |||||

| 収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | |

| 0人 | 1,420,000円 | 690,000円 | 3,343,000円 | 2,080,000円 | 3,725,000円 | 2,360,000円 |

| 1人 | 1,900,000円 | 1,070,000円 | 3,850,000円 | 2,460,000円 | 4,200,000円 | 2,740,000円 |

| 2人 | 2,443,000円 | 1,450,000円 | 4,325,000円 | 2,840,000円 | 4,675,000円 | 3,120,000円 |

| 3人 | 2,986,000円 | 1,830,000円 | 4,800,000円 | 3,220,000円 | 5,150,000円 | 3,500,000円 |

| 4人 | 3,529,000円 | 2,210,000円 | 5,275,000円 | 3,600,000円 | 5,625,000円 | 3,880,000円 |

| 5人 | 4,013,000円 | 2,590,000円 | 5,750,000円 | 3,980,000円 | 6,100,000円 | 4,260,000円 |

収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額です。

Q2:私または扶養義務者の所得額が分からないため、教えてください。

所得額をお答えすることはできません。

税額通知書・税額決定通知書等により、ご自身で確認してください。

なお、申請月の前年(1~9月申請の方は、前々年)に受け取った養育費の80%が所得に加算されます。